目次

Q. まずは現在の職業を教えてください。

職業はアニメーターです。北海道芸術高等学校(通称:北芸)東京池袋キャンパスのマンガ・イラストコースを2024年3月に卒業し、4月から「Production I.G(株式会社プロダクション・アイジー)」で働いています。アニメ業界ではわりと有名な老舗のアニメ制作会社です。

(※本人は謙遜しているが、『ハイキュー!!』『怪獣8号』『攻殻機動隊』シリーズなどを手がける大手のアニメ制作会社だ)

北芸在学中、最初にアニメーターになりたいと思った時は、アニメの専門学校に進学しようと考えていました。しかし学校では、自ら意欲的に動いて成長しなければならないことを既に北芸で学んでいたので、専門学校で改めて学ぶというよりは「現場に入れるチャンスがあるならがんばってみよう!」と思い立ち、就職に切り替えました。

Q. 北海道芸術高等学校に入ってよかった、就職に役立ったという事を教えてください。

デッサン、各種イラストの授業など、やっぱり絵を描く授業全般で、ひたすら絵を描いて画力を伸ばしてきたことが今に繋がっていると思います。

北芸に入る前の中学生の頃はたまに絵を描くくらいのレベルでした。自分がちょっとくらい得意なことって絵しかないな、そのくらいの感じだった私が、今はアニメーターの卵としてがんばることができています。

また、北芸にアニメーションの授業はないけれど、デジタルイラストの授業ではイラスト・マンガ制作アプリ「クリップスタジオ」を使っていたので、自分でアニメを作ってみようとなった際に、レイヤーの仕組みなどが理解できていたので応用ができました。

北芸には、芸術発表会、進級展、卒展など、作品を発表する機会がたくさんあります。どんな作品かは問わず、それぞれ自由に取り組めるので、自分たちでアニメを作ってみようと挑戦したこともありました。好きなことにのびのびと取り組める環境で、今思うととても楽しかったです!

Q. 進路・就職へのサポート体制はどうでしたか?

3年生にあがると本格的に進路を考えはじめるので、面接練習などが授業に組み込まれていました。また、各生徒がやりたいことがあれば、それぞれに合わせて対応してくれましたので何でも相談できました。 履歴書の添削などもすごく細かくて、担任の先生をはじめ学校のサポート体制はとても手厚かったです。

アニメ制作会社の面接は普通とは少し違うような質問が多いのですが、先生が調べてくれて、本番にできるだけ近い質問をしっかり用意してくれました。

最初の面接練習は本当に何もしゃべれなくて、ずっとそこが不安だったのですが、本当に何回も何回も学校で練習させてもらったことで克服し、本番に挑むことができました!

Q. 少し遡りますが、北海道芸術高等学校に入学した経緯を教えてください。

中学生の時点で夢が決まっていたわけではないけれど、元々絵が好きで日常的に絵を描ける・学べる高校に行きたいと思っていました。

なお、私は中学生の頃は不登校でした。1年生の7月あたりからだんだん休みがちなり、2年生にあがってからやっと学校外にある相談室に通いはじめて、先生と面談を重ねたりしてがんばってみようという気持ちに。徐々に今度は学校内の相談室に行くようになり、週一登校からはじめて少しずつ増やしていき、本当に最後の最後の3年生の2月・3月には、毎日通えるようになりました。

そんな中学3年生の頃、先生に進路の相談もしていました。北芸を知ったのは中学校に届いたパンフレットを読んだのがきっかけ。芸術を学べる通信制高校であり、また、不登校の生徒でも通いやすいという内容が載っていました。

結構気を張りましたが、興味があったので北芸の体験入学に行ってみました。実際に授業を受ける体験ができたのですが、それが、思いのほか楽しかったんです!

イラストやマンガを学べる他のいろんな学校も見ていて、なかには完全な通信制高校でオンラインで絵を学べる学校もありましたが、やっぱり学校に通ってその空間で絵を描くことが大事だろうなという意識はありました。そこはがんばっていこうと自分を鼓舞し、通信制高校でありながら、学校で絵の授業が毎日受けられる北芸を選びました。

Q. 実際に北海道芸術高等学校に通ってみていかがでしたか?

総合評価で言うと「楽しかった!」です。中学の頃の事などもあり、休みがちになる期間もあったのですが、最終的にはとても楽しく学べました。

自分は内向的な性格でしたが、学校に行けば、とりあえずゆかいな先生がいて、絵の感想を言い合える友達がいる。北芸は、私のような性格でも行けば誰かしらと仲良くなれる学校でした。

良い意味でのびのびとした校風で、画力に自信がなくてもがんばれる場所。授業でも絵の正しさ重視というよりは、その人のセンスを伸ばすことを重視し、一人ひとりに寄りそってアドバイスしてくれます。

当時は授業や課題が面倒くさい日もありました。でも今となったら、「また戻りたいね!」と友達と話しているほど楽しかったです(笑)。素直に北芸に入って良かったと思っています!

Q. 北海道芸術高等学校で学び成長したと感じる点はありますか?

授業や課題で鍛えられて、やはり画力に関しては上達しました。いろんな発表会やコンクールなどもあるので、人に見せる機会が多いことで、より成長できたと思います。

また、個人的に人前に出て話すのが苦手でしたが、絵を描くだけでなく、企画書を作って人前でプレゼンする経験も重ねました。以前は理由もなくただひたすら絵を描くのが好きだったのですが、プレゼンなどの経験を通して、自分を分析し、計画し、口に出して説明することができるようになりました。そういう面でも成長できたと感じています!

Q. 現在の仕事内容を教えてください。

アニメーターにも様々な役割があり、新入社員の私は「動画」を担当しています(一般的にはじめは動画で経験を積み、次に原画を描けるようになる)。

アニメ用語でいう動画は、ムービーではなく、原画と原画の間を埋めて動きのポイントとなる絵のことを指します。

動画担当の仕事は、まず原画をトレースして、ラフな線を均等に修正していきます(クリーンアップと言う)。のちのち画面上でバケツ塗りで色付けをする際、線が途切れていると隙間から色が抜けてしまうので、線をしっかり閉じたりします。そうやって原画をクリーンアップしたり、原画と原画の間の絵を描き、動きのあるアニメの絵を作成していきます。

結構アニメ業界的には、デジタル導入している会社も多いですが、Production I.Gは割と老舗のアニメ制作会社なので、ベテランの方はほとんど紙で作業しています。私たちも研修から紙に描いています。

基礎を大事にしている会社で、紙で上手く描ければデジタルでも上手く描けるという考えですね。ゆくゆくはデジタル導入してもいいし、紙と鉛筆で描き続けてもいいし、という感じです。

フロアには私のような新人からベテランまで、仕切られた机の上でそれぞれの作業をしています。どうしようと困った時は、教育担当の師匠がいて教えてくれます。

正直に言うとやはり難しいし、大変ではあるけれど、毎日毎日勉強できて新しいテクニックなどの収穫があるので、楽しんで取り組んでいます!

Q. 仕事のやりがいは何ですか?

小さいことなのですが、できあがった動画の絵を重ねてパラパラ漫画のように見ることです。完成したのを確認する際に、ちゃんと動いて見えると嬉しくなります!

あとは原画がラフな絵の場合、細かい部分は動画の作業者が直していいので、例えば歪んだボタンをきれいな円のボタンに修正したりします。この作業はやりがいがありますね。細部ですが、「私がもっときれいにしてやる!」そんな気持ちで取り組んでいます。

Q. 今後の夢について教えてください。

まだ仕事をはじめたばかりでこれからいろいろ進んでいくので、今は目の前の仕事をがんばるのみです! そして、今の動画の仕事のノルマを達成して、原画を描けるようになるための原画試験を受けたいです。

アニメーターの仕事は、その他に作画監督、監督などもあります。将来はどんな立場になっても迷惑をかけることのないように仕事をこなしたいですね。会社の仲間に必要とされるようなアニメーターになりたいです!

Q. 夢を追う中学生や後輩にひとことお願いします!

好きなことがあってそれを学びたいから北芸に通うと思うのですが、自分の好きなことであっても、入ってから授業になるとやりたくないとか、課題で出されるとキツいとか、そういったタイミングが出てくると思います。そういう時に、嫌いになるまで無理しないでほしいです!

とりあえず「学校に来れたらエラい!」そういう意識で良いと思います。先生方もそう言ってくれるし、北芸では楽しい仲間もできるので、ちょっと違うなと思う時期があっても、好きなことを続けるということをがんばってほしいです。

実は私も、課題の未提出がかなりあったタイプです。2年、3年と学年が上がるにつれて、やること、自分で考えることがどんどん増えていき、結構息があがりました。でも、チカラを入れたい分野ではがんばりました。

なかでもがんばったのは、「卒業制作」。アニメーターになりたいという夢を持ってから取り組んだので、想いを込めました。

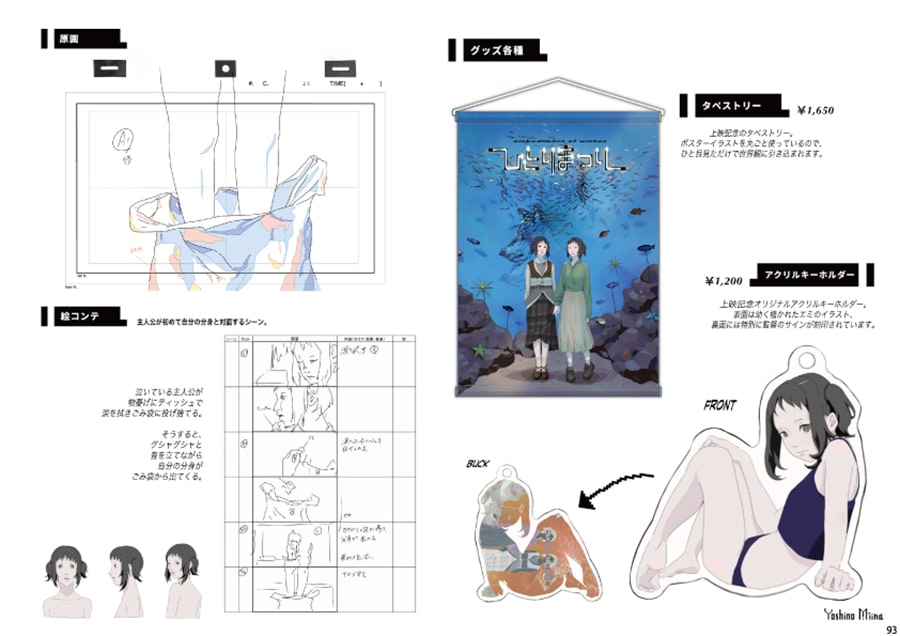

自分で考えた、架空のアニメ映画『ひとりまつり』をコンセプトに、広告や原画スケッチ、グッズのデザインなどを制作し、就職活動時時のポートフォリオにも入れました。

アニメをやりたい気持ちを伝えられたかなと思っています!

ちなみに、入社したProduction I.Gの同期はみんな大卒以上で、私は最年少です。

中学生の時は不登校児でしたが、北芸で好きなことを自分なりにがんばって、夢に近づくことができました! 早いうちに専門的なことを学ぶことができて、とても良かったと思っています。

この記事をシェアする